浜っこブログ

相馬・新地地区小・中学校音楽祭

10月27日

5年生が、相馬市民会館の舞台に立ちました。相新音楽祭本番です。佐々木先生の指揮に合わせて、きれいな音の重なりや確かなリズムで作り出された演奏は、子ども達のめあての通り、今までで一番の内容でした。

このような素晴らしい演奏ができたのは、エル・システマジャパンから星洋子先生に来ていただいてご指導を受けたことや、子ども達の自主的な練習の継続、そして学年としての和が奏でた結果だったと感じました。ブラボー!

帰校後は、給食の時間に撮影された動画を全校生で鑑賞。本番での息のあった演奏に、各教室からは大きな拍手が聞こえてきました。

梨収穫体験3年

10月11日

磯部の佐藤梨園さんにご協力いただき、3年生が梨の栽培について学習し、収穫体験をしました。

栽培の工夫や苦労などのお話を聞いて、1年を通して梨作りの仕事があることにびっくり。

相馬の特産品である梨について理解を深めることができました。

道徳授業公開2年 5年

10月8日

相馬地方小学校教育研究会道徳科部会研究協議会が開催されました。

感染対策を講じながら、本校の児童がどのように日頃道徳を学習しているのか、2クラスの授業を公開しました。

本校が児童に身につけさせたい力として取り組んでいるのは「多面的な見方と自己を見つめる力の育成」です。

①2年2組「あたたかいこころ」

あたたかいこころで生活することについて教材文をもとに話し合いました。その後、実際に友達からもらったお手紙を読み、どんな気持ちになったのか体験をもとに考えました。

もらったお手紙をじっくりと読み味わって眺めている子ども達の姿に学びが表れていました。

②5年2組「セルフジャッジ」

決まりは何のためにあるのか、自分の考えを明確にするための手立てとしてキャラクターシンキング方式で話し合いを進めました。相手の立場や考え方を受け入れながら、決まりに対しての各自のとらえ方をともに考えました。

■新型コロナウイルス感染症予防のための対策

・参加者の1週間分の健康調査提出 ・参加者の当日の検温、手指消毒、うがいの励行 ・5年:広いスペースでの授業公開 ・2年:廊下や別室でのオンライン参観も可能 ・マスク着用と私語自粛 ・児童と参加者の動線を分ける ・常時換気

音楽祭練習開始 5年

9月14日

5年 音楽祭の練習開始

エル・システマジャパンの星洋子先生にご指導いただきました。演奏する前に、まずは音楽に親しむ歌唱からスタートです。

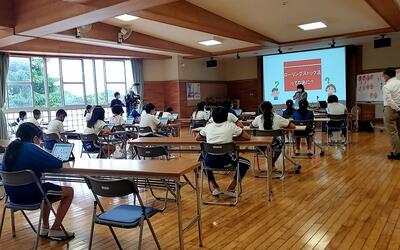

防災食育「ローリングストック法」

今日9月1日は、防災の日。6年生は、日常から食料の備蓄をして普段使いをしながら使い回していくローリングストック法について学習しました。今日の講師の先生は、栄養の福山先生と防災教育専門員の髙橋先生です。普段からの備えによって食料を確保することの大切さをしっかりと考えることができました。災害時は「自分でできることに取り組む、選ぶ、行動する」といった能動的な取り組みが不安感の軽減につながります。自分の好きな食料を入れておくことも役立つとのことで、防災リュックに自分だったらどんな食料を入れるか3つ選びました。

授業後は給食。備蓄食料の味に慣れておくということで、今日のメニューは防災食です。お湯や水があれば食べることができるアルファー米の混ぜご飯は、相馬備蓄倉庫からのローリングストック法による備蓄品活用になります。調理員さんにお湯を入れてもらいすぐ食べられるようになっていて、一食分はかなりのボリュームでした。

東日本大震災の時に大きな被害を受けた学区ですので、本校では防災学習を重要な学習として位置づけ、年間通して取り組んでいます。非常時には、状況に応じて自分にできることは何か考えて行動できる主体性を身につけさせたいと考えています。

「おいしい野菜」教室 3年

8月25日

3年食育。カゴメの東京のスタジオをつないでのオンライン授業。

講師の2人の先生と一緒に、野菜のおいしさを学ぶ秘密のミッションに挑戦。

野菜ジュース試飲してどんな野菜が入っているのか、よく味わって調べてみました。

やさいピザパーティ 2年

7月15日

JAからいただいた野菜苗を育てて収穫したなすやトマト、ピーマンの色つやのいいこと。実においしそうな野菜ですが、今日は、2年生が手作りするピザパーティの日です。

JAのお兄さんこと田部さんに、野菜の育て方同様、今日のピザ作りも教えていただきます。

グループに分かれててきぱきと動く子ども達。前もって田部さんに材料を切ってきていただいたこともあり、順調に作業は進み、次第に家庭科室には、おいしそうな野菜の甘い香りが広がっていきました。

用務員さんの手も借りて、大人の見守りで安全対策も万全。できあがりは冷めないうちにみんなでいただきました。

米粉を配合した粉で生地を作りましたが、もちもちしていて実においしかったです。ごちそうさまでした。(私も味わわせていただきました)

富岡第一・第二小とのオンライン交流学習

7月9日

富岡第一小学校・第二小学校の5,6年生との1回目の交流学習です。同じ浜通りの学校で震災被害の影響が大きい地区の子ども達同士が交流することで、お互いの置かれている環境や状況を理解し合い、協働学習の成果が高まるとの思いから、この交流学習を始めることにしました。

こちらは人数が多いので6年の学年で実施。

まず1回目は、お互いの地区や学校を紹介し合うということでスタートしました。

中二小では、「地域紹介チーム」「学校チーム」「原釜太鼓チーム」に分かれての発表です。

オンライン交流学習は、タブレットを活用し、少し音量が不足するのでアンプで増幅したりマイクを使ったりと工夫すれば手軽につないで実施することができます。

6年生は、遠く離れた相手でも時間を共有し学び合える楽しさを感じていたようです。

富岡の現在の環境を知ることで、原子力災害の困難さや、そこで暮らす方々の思いにすこしでもふれることができ、いろいろ自分達と対比して考えていた子供たちです

後半は自分達の番です。わかりやすい発表を心がけて、調べたことをしっかりと伝えることができ、実に有意義な学習となりました。

人権教室 2年

7月6日

今年度も、全学年実施している出前授業の「人権教室」。今日は、2年生3クラスでそれぞれの教室で実施していただきます。講師は、清水先生、遠藤恭子先生、伊藤先生の3名の人権擁護委員のみなさんです。授業計画も綿密に準備していただき、「人権」ということについて、また、いじめはとても恐ろしいことであると紙芝居を使って指導してくださいました。

担任からの指導だけでなく、学校外の方からも改めて「いじめ」は絶対だめということを聞いた子ども達は、最後は自分の言葉で考えたことを書いたりお互いに見合ったりして決意を新たにしました。

作品の良さを伝え合う 4年

5月20日

教室から出て図工の作品の鑑賞学習を実施。学びの多様化で、様々な場の設定を工夫することで子ども達の学習意欲は高まります。友達の発表を聞くことで、作品への思いや制作過程の取り組み方などを知ることができます。作品の良さを伝え合い、認め合い、賞賛し合うことは学級作りにつながっています。

相馬市立中村第二小学校

〒976-0022

福島県相馬市尾浜細田1

電話:0244-38-8104

Fax. : 0244-38-8159

Copyright (C)2020中村第二小学校

QRコード

スマートフォンからもご覧いただくことができます。